"Entre el monte y la ciudad: Conflicto intercultural entre pueblos indígenas y colonos en Florencia, Caquetá"

Déjanos presentarnos

Caquetá, tierra de indígenas, aventureros y colonos

El Caquetá se ubica en el suroriente colombiano y es la puerta de entrada a la Amazonía colombiana. Su paisaje se extiende desde las estribaciones de la cordillera oriental, en el límite con el Huila, hasta las inmensas llanuras del Yarí y las vegas de los ríos Putumayo, Caquetá y Apaporis, que establecen los límites con Meta, Guaviare, Putumayo Vaupés, Cauca y Amazonas, en una extensión de 88.965 kms, que representa el 7.8% del área total del país y el 48% del total de la población amazónica. (Ver mapa 2.2- Caquetá.)

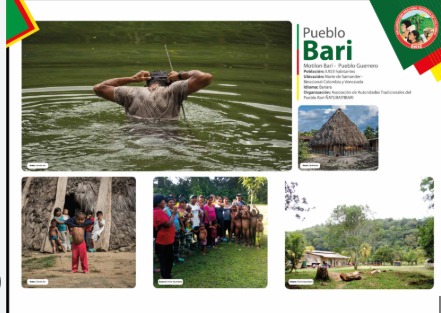

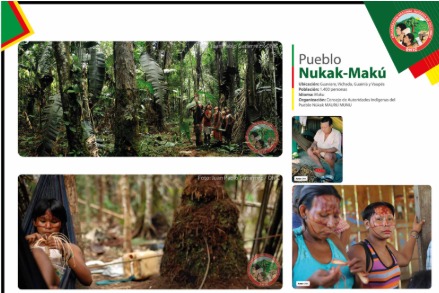

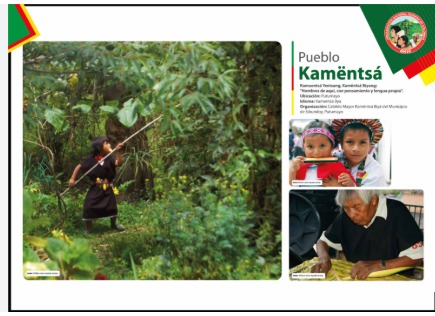

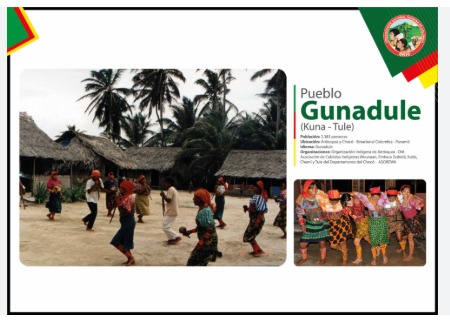

Poblado en sus orígenes por indígenas de las etnias Andaquíes, Coreguages, Macaguajes, Tamas y Carijonas , poco a poco fue recibiendo en su extenso territorio la llegada de pobladores de diferentes regiones de Colombia. Los primeros, indígenas de otras etnias, Inganos Uitotos, Páez y posteriormente, aventureros atraídos por la fiebre del caucho, las maderas y las pieles. Pero, es a mediados del presente siglo que se da la migración masiva, cuando la violencia liberal - conservadora y la concentración de la propiedad de la tierra en el interior del país expulsa millares de campesinos a las zonas de frontera, convirtiendo esta región de Colombia en el paraíso de los "sin tierra".

1. Contexto general del conflicto:

En los últimos años, en Florencia y sus alrededores (veredas como El Caraño, La Unión Peneya o el corregimiento de San Pedro), se han registrado tensiones entre comunidades indígenas (como los Embera, Inga y Korebajʉ) y poblaciones campesinas o colonas. El conflicto gira en torno al uso del territorio, el reconocimiento de derechos ancestrales, la expansión urbana y la explotación de recursos naturales.

2. Elementos para desarrollar:

Entrevista sugerida:

Un líder indígena del Cabildo Inga o Korebajʉ en Florencia (ubicados en barrios como El Centro, La Consolata, o veredas). Un colono o campesino que haya vivido tensiones territoriales o que exprese su punto de vista sobre la convivencia. Un funcionario de la Oficina de Asuntos Étnicos de la Alcaldía de Florencia o la Defensoría del Pueblo.

Evidencias del conflicto:

En 2021 y 2022, se registraron conflictos por ocupación de tierras y asentamientos en zonas protegidas donde los pueblos indígenas reclamaban respeto por sus usos ancestrales. Reportes de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) han documentado desplazamientos internos y discriminación cultural. Prensa local como La Nación y Caquetá Stereo ha cubierto denuncias por falta de consulta previa en obras públicas.

María Mendez

Nuestro Caquetá

3. Análisis del conflicto:

Antecedentes: Migración indígena desde zonas rurales a Florencia por violencia armada, falta de atención estatal y pobreza. Ocupación de predios sin titulación clara. Causas: Diferencias en la visión del uso del territorio, racismo estructural, invisibilización de derechos culturales. Consecuencias: Marginación social, pérdida de tradiciones, choques culturales en espacios educativos y de salud, aumento del conflicto por recursos como el agua y la tierra.

4. Barreras y resistencias:

Lenguaje y prejuicio: Muchos indígenas no hablan español fluidamente y enfrentan discriminación. Falta de reconocimiento: Las autoridades locales tardaron en reconocer formalmente cabildos urbanos indígenas. Pobreza y exclusión: Limitado acceso a servicios básicos y espacios de participación política.

5. Propuestas de mejora:

Fortalecer el enfoque diferencial en políticas públicas locales. Crear espacios de diálogo y pedagogía intercultural en escuelas, juntas de acción comunal y medios. Implementar programas de inclusión social con participación indígena, respetando su autonomía.

María Méndez

La potrerización de la selva

La zona comprendida entre los ríos Caguán, Caquetá y Putumayo es reconocida como una unidad biogeográfica de particular importancia por su riqueza biológica. Sin embargo, las características del modelo de ocupación hacen de esta zona una de las más intervenidas de la Amazonía colombiana. La selva se levanta exuberante sobre un frágil ecosistema, que al ser intervenido mediante la tumba y quema de montaña por los colonos, ha dejado el suelo expuesto a la radiación solar y a la acción de las lluvias con la consiguiente pérdida de nutrientes y los conocidos efectos en la alteración del clima.

Los primeros colonos, una vez logran hacer su "claro" en la selva, siembran maíz y arroz, con el fin de preparar la tierra para pastos y tener ganado. La agricultura en el Caquetá ha sido de pancoger y para la subsistencia, los cultivos más comerciales, como el maíz y el plátano, llamados también transitorios, ante los bajos precios, las dificultades de transporte y la falta de asistencia técnica, poco a poco han sido reemplazados por potreros, que en últimas son los que valorizan la tierra.

Referencias Bibliográficas

(ejemplos):

Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. (2022). Informe de desplazamiento y conflictividad en zonas urbanas amazónicas. https://opiac.org.co

La Nación. (2022, agosto 15). Comunidades indígenas denuncian despojo en Florencia. https://lanacion.com.co

Defensoría del Pueblo. (2023). Alerta temprana sobre tensiones interculturales en Caquetá. https://defensoria.gov.co

Google académico y varias fuentes parecidas me ayudaron

https://www.mamacoca.org/ed-especial2/libro_jovenesAmapolaCoca_capitulo_2_1.html

¿Cómo se manifiesta actualmente la comunicación intercultural en contextos de multi y pluriculturalidad, y qué transformaciones son necesarias para garantizar que se convierta en un eje que promueva la inclusión, la equidad y el entendimiento mutuo?

La comunicación intercultural en contextos de multiculturalidad y pluriculturalidad se manifiesta a través de las interacciones cotidianas entre personas que provienen de diferentes culturas, lenguas, valores, formas de vida y visiones del mundo. Esta convivencia ocurre en escuelas, comunidades, espacios públicos, redes sociales, instituciones de salud, sistemas judiciales y medios de comunicación. Sin embargo, estas interacciones no siempre son horizontales ni respetuosas, y muchas veces están atravesadas por desigualdades, prejuicios y barreras culturales o lingüísticas.